在豆瓣上经常能看到这种留言:

十年前:

“没有最烂,只有更烂。”

“烂到令人发指!”

十年后:

“现在回头再看,每一个人都那么鲜活生动让人感动。”

“大胆前卫,故事特别牛,生不逢时。”

有的观众纳闷:

“是不是当年的小朋友长起来了,看什么都是好的?”

此类剧集上到《士兵突击》《武林外传》,下到《仙剑奇侠传》《西游记后传》。

随处可见,相当广泛。

但有一部剧,口碑反向逆转。

当年播出时,收视率达到了13%,全面超过《雍正王朝》和《大宅门》。

而今天,居然有人怒骂“注水”“胡编”?

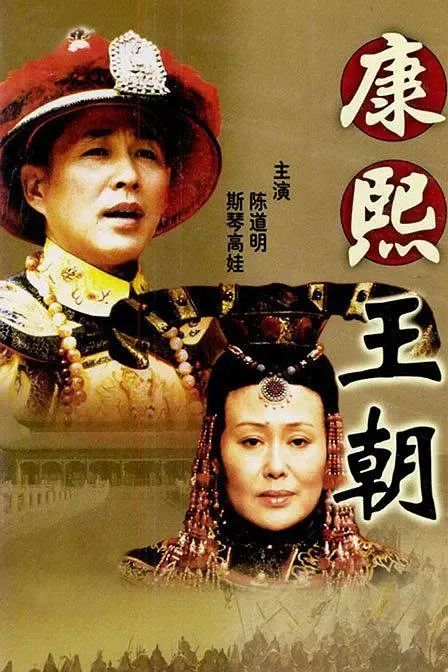

“看铁蹄铮铮,踏遍万里河山。我站在风口浪尖,紧握住日月旋转。愿烟火人间,安得太平美满,我真的还想再活五百年。”只要哼出半句曲调,十点君相信,很多人都能直接唱下去。作为一部由小说《康熙大帝》改编而来的剧集,《康熙王朝》本质是一部大男主剧。

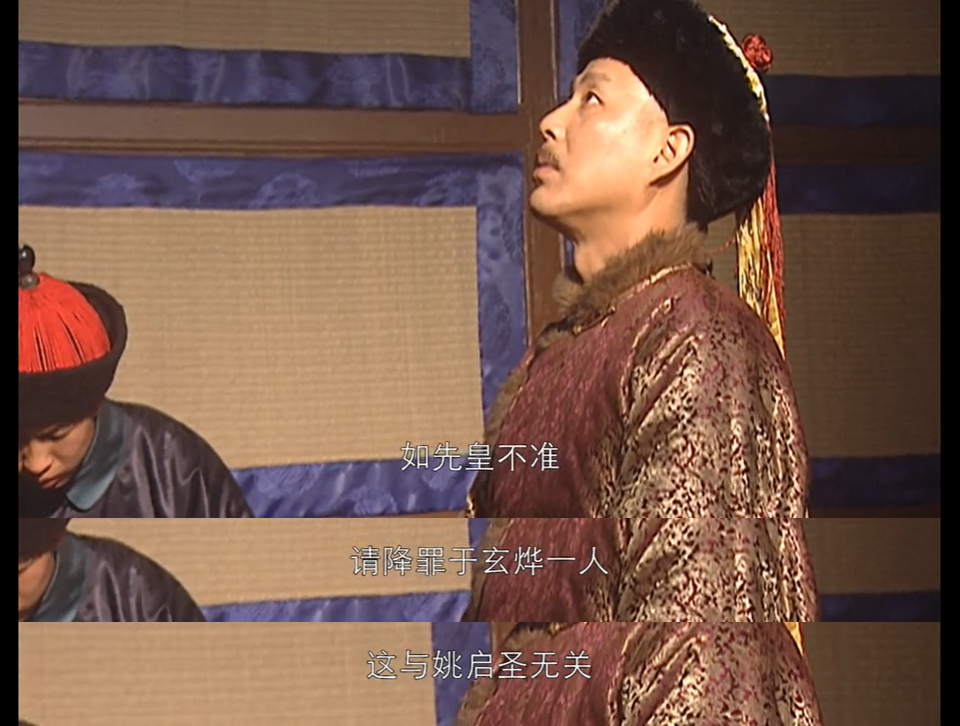

作为“明君”,直指腐败源头,切合了观众的明君情怀,更折射出中国人的历史兴衰观感。人性复杂、戏剧冲突,在陈道明铿锵有力的长篇独白里,被体现得淋漓尽致。从2016的说唱,到今天的鬼畜,迄今还在B站玩梗的中流砥柱。查寝学姐、正黄旗奶奶、二仙桥……普天之下莫非王土,都可以怒斥。第一次看,陈道明表演功底了得。再看,台词借古讽今,针砭时事。三刷,这段“名场面”为观众提供了“正大光明”的爽感。帝王之怒,堪比雷霆,小人贪官只能唯唯诺诺,低头认错。他有明君识人之才,刚登基时身边就有青梅竹马,苏麻喇姑和魏东亭。和明珠相识时,康熙用“小号”龙儿参与科考,还恭贺了明珠中举。后来的周培公,姚启圣,都是备受康熙青眼,从贫贱苦寒一跃成为朝廷大员。他们功成名就,为康熙打天下的事业出了力,康熙也能为了启用姚启圣,“做出一个违背祖宗的决定”。《康熙王朝》的君臣之情,从前一部《雍正王朝》的尔虞我诈帝王无情,升级成了“千里马”与“伯乐”的深恩厚谊。苏麻喇姑、赫舍里、容妃、宝日龙梅……都是在帝王一生中不可缺少的人物。《康熙王朝》的后宫,不止局限在后宫争宠,麝香一丈红上。他们让观众品味到,康熙作为君王,也是有情有义,有血有肉。在《雍正王朝》浓墨重彩书写《九龙夺嫡》后,《康熙王朝》用虚构笔墨描绘了蓝齐儿这位公主。康熙爱她,所以送她一只玉兔,暗许把她嫁给心仪的李光地。但葛尔丹对她一见钟情,康熙也只能把她当做平衡局势的筹码。哪怕女儿已经嫁出去了,康熙还是几次希望她能够回到自己身边。《康熙王朝》以“大男主”的笔墨,写出了非同一般的厚重和格局。但别忘了,《康熙王朝》仍然是以一部“传奇”风味浓厚的剧集。在《康熙王朝》之前,历史剧有《康熙微服私访记》和《雍正王朝》两座大神。而《雍正王朝》同样出自刘和平手笔,开了“历史正剧”的先河。“中国的主体社会结构是政治结构,所以人们潜意识里讲究:上下、君臣、父子、左右,这种礼教的关系,根深蒂固。”而再看看《康熙王朝》,虽然同出二月河之手,但孰高孰低,就有了区分。问题更大的,是大量的虚构人物出现,莫名推动历史事件的发展。这点《康熙王朝》作为“龙傲天”开山之祖,和后来的穿越人士大概很有共同语言。苏麻喇姑实则是孝庄的陪嫁侍女,是康熙奶奶级别的人物。魏东亭伍次友等人当然纯属虚构,在历史上甚至没有原型。在忠臣良相上,《康熙王朝》时常出现“历史为剧情人物塑造让路”的情况。纳兰明珠和索额图的斗争,也并非如剧中所演的那版针尖对麦芒。除去戳了历史爱好者肺管子的史实错误,还有部分细节让普通观众都看着纳闷。当然如今看来,《康熙王朝》拿到9.2的分数,仍有其道理。刘和平在改编《雍正王朝》的时候,就提到了如何处理历史问题:“二月河认为尊要重历史,八爷党是雍正三年就没有了,我一直把他写到最后。但是我始终就认为,忘记了历史是因为要记住……文艺作品未必要那么严格的根据历史来。”《康熙王朝》的成功,也不因它是起点网文,还是二月河出品的严肃文学。从今天来看,它确实讲的不是当下的历史,而是未来的想象。今天再提起《康熙王朝》和《雍正王朝》,必有人将两代康熙拿出来对比。而陈道明版康熙,底气十足,向来都是一副“我早已看穿了你”的架势。毕竟,当下大众热衷的已经不再是“借古讽今”,而是“真人真事改编”。观众希望真实的好剧,能与自己的生活更加紧密,而不是再蒙着一层时代的面纱。如果要蒙着,最好就别再摘下来,甚至走向虚构的另一个极端:仔细想想,《康熙王朝》能被当下观众接受这件事,就更好理解了。毕竟,谁不想看千古一帝,飞升上境,在另一个平行世界里开启传奇呢?

关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多

[提示]友情链接:

法律法规检索大数据平台:https://www.itanlian.com/

盘点娱乐资讯黑料不打烊:https://www.ijiandao.cn/

让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/

关注网络尖刀微信公众号

关注网络尖刀微信公众号

十点电影

十点电影