今天,真的不必再称呼女神、女王了

每一年的3月8日策划,是海报编辑部最重视的内容之一,2020年我们为大家带来了《今天,比做“女神”“女王”更有趣的是什么?》。

左右滑动查看更多

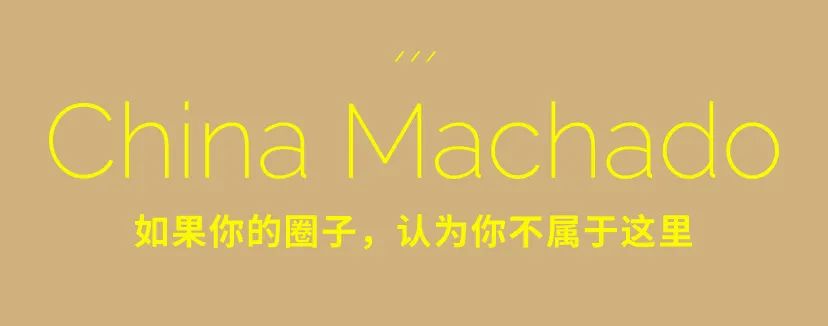

《Harper's Bazaar》1959年 2月刊

你是从什么时候开始关注并思考女性相关议题的?

是从伍尔夫的那本《一间自己的房间》还是波伏娃的《第二性》?是从苏珊·桑塔格的文字还是金斯伯格大法官的故事?甚至是互联网上的独立女性博主或近几年大力宣传女性力量的产品广告?

事情的起始点其实并没那么重要,重要的是你已经加入其中,真正开始关注、思考,并逐渐将其与自己和其他女性的生活联系在一起。

比如:真正由自己决定自己的穿衣风格,比如:为某个女性的社会事件发声,再比如:能够更加辩证独立的去看待整个世界,包括战争与个体权益。

就像这个3月8号我们依旧想和大家聚在这里,不过“女王节”也不过“女神节”。就用一些故事回顾一些女人的过去,同时也和大家一起拉着手面向未来。

最近动荡的世界局势,让我们撕开了“战争离我们很远”的虚幻滤镜。这个世界其实从来都是暗流涌动。但是,身处其中的你究竟该怎么做?

这个问题如果抛给玛莎·盖尔霍恩,她的回答是:我会去做一名战地记者。

她报道了西班牙内战,芬兰战争,第二次世界大战等世界上著名的八次战争。从纳粹达豪集中营到决定二战态势发生根本变化的诺曼底登陆,从中国抗日战争到越战,她的职业生涯持续了整整65年。直到1989年81岁高龄时,她还整装待发、准备去报道美国对巴拿马的入侵。

她被评为“世界上最伟大的战地记者”,她曾冒着被抓的危险设法潜入了一艘医疗船,并假冒成医疗队的担架手,带来了诺曼底前线最真实的报道,是当时第一个前线报道诺曼底登陆的女记者。

玛莎·盖尔霍恩向我们证明了一点,“战地记者”这份工作真正的先决条件,写作能力大概要往后排,最重要的是:愿意为了自己的信念而不顾一切地冒险。

哦对了,她还是大作家海明威的第三任妻子,也是海明威所有妻子中唯一主动离开他的。

她们的婚姻持续了五年,从开始的互相吸引,到因为工作产生分歧而彼此折磨。下面这段二人当年的争吵,很好地说明了盖尔霍恩为了个体自由、独立所作出的选择。

2011年,波士顿大学图书馆举办了“在前线:战地和政界的女记者”专题展览,展出了玛莎·盖尔霍恩的作品。

这一次,她就是她自己,与海明威无关。

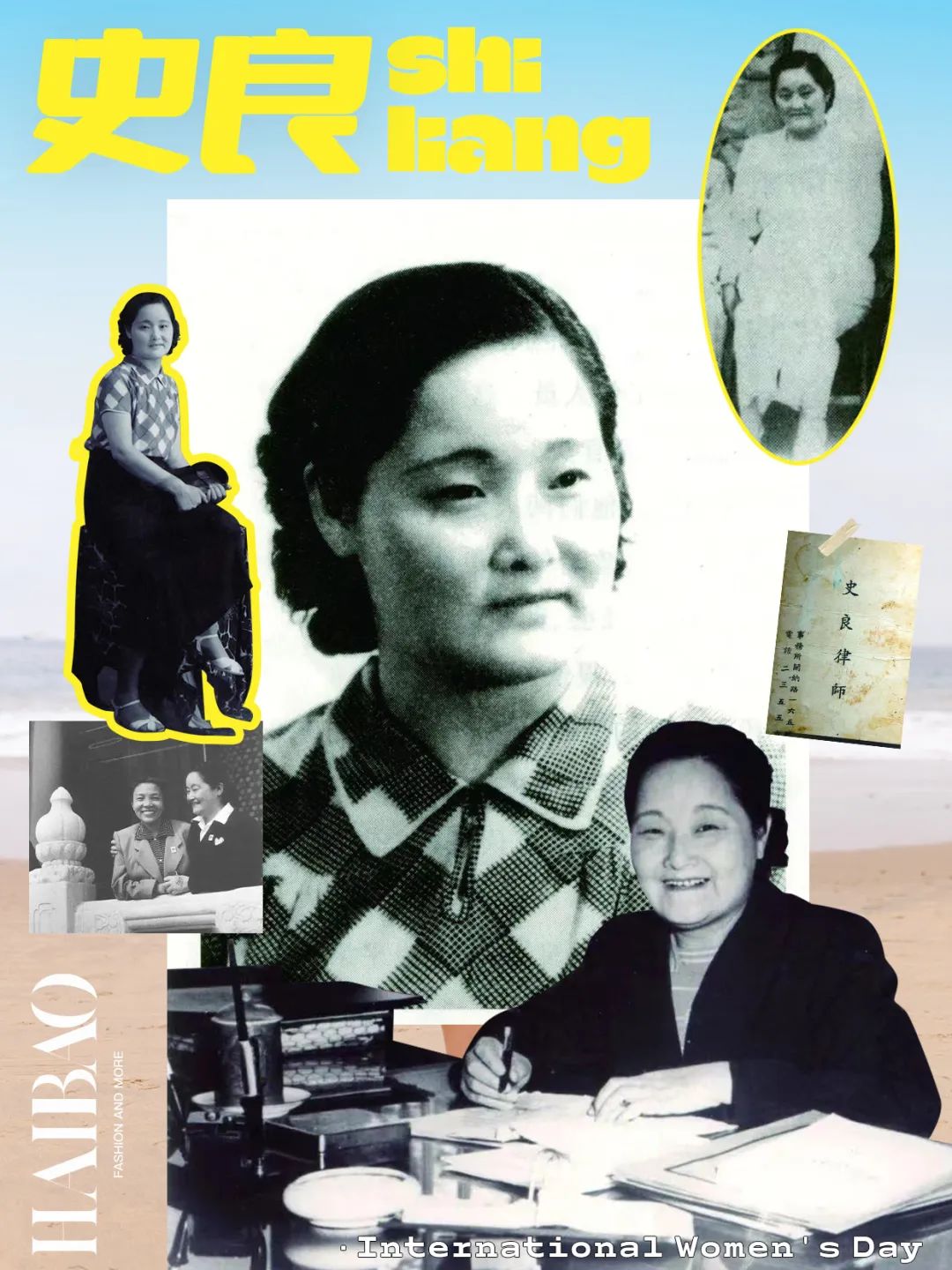

2022年,距离中国首部《婚姻法》的颁布已经过去了72年。而在上个世纪尽自己全力推动这一成就的人,就是史良。

“中国当代法学家、政治家、女权运动先驱”这些充满分量感的头衔可能在史良7岁那年、以绝食抗争母亲为她与有钱人家定亲时,就已经在她身上生根发芽了。

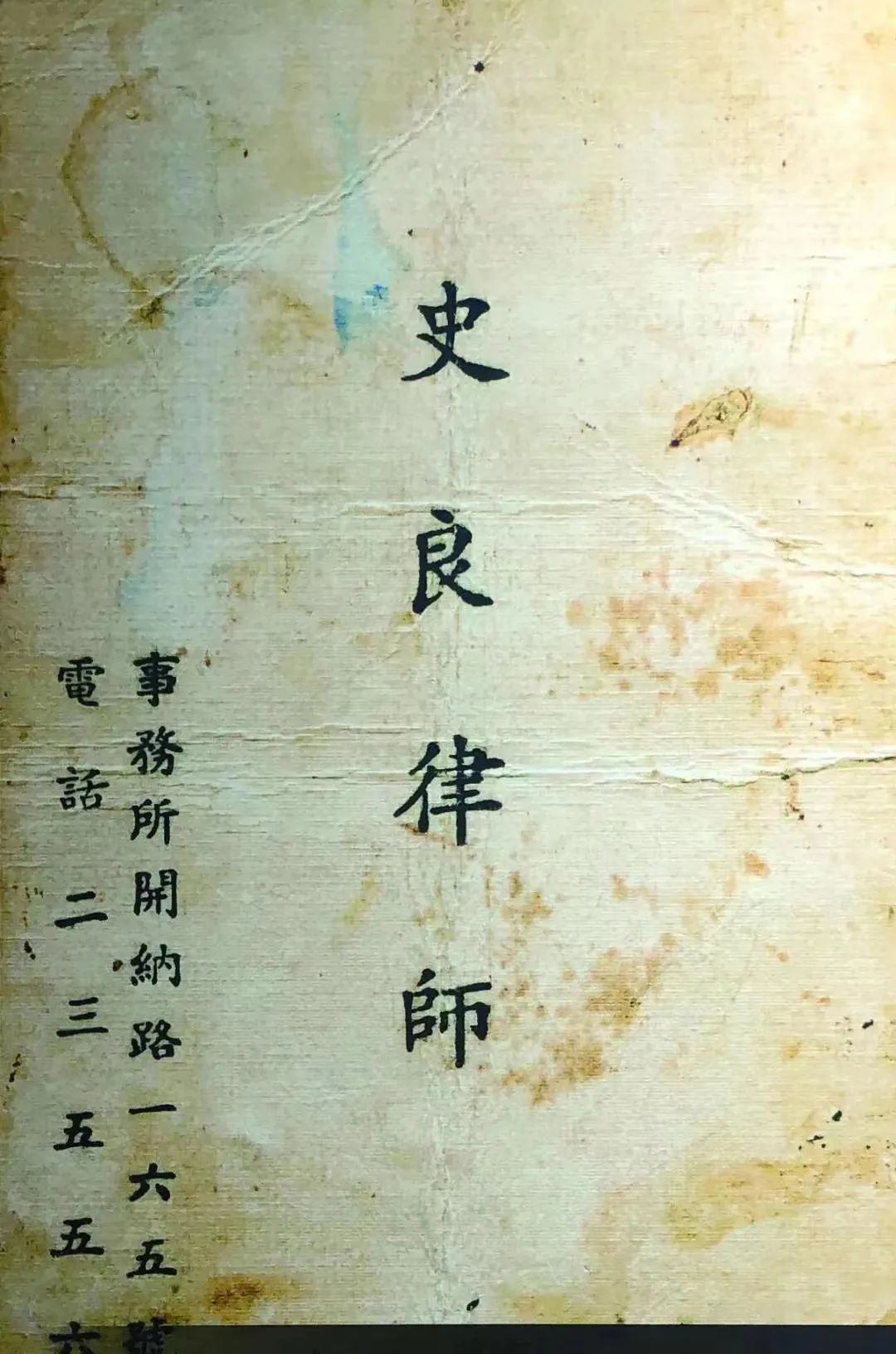

史良当年的名片

新中国成立后,史良正式出任共和国司法部部长。

她的养女史小红曾这样说过:“我们知道宋庆龄,我们知道邓颖超,但我们不知道史良,她不是名门之后,也不是名人之妻,她是她自己,她所得所成皆是自我奋斗而来。”

一个女人从旧时代走向新时代能有多少种可能?也许史良的故事就是在告诉我们,依靠自己的力量,我们终究可以改变些什么。

这些年,女性主义话题被大家越来越多地讨论着,看了太多、听了太多,也自觉参与其中。

关注度是把双刃剑,口号喊得越响亮我们的行动就越要有说服力,运动和进步,需要相互作用。

弱势群体的权利不可能每次都通过热搜拿回,而是需要我们更主动更不客气的争取。

历史的车轮滚滚向前,我们也许不是总能改变其方向。但起码有这些女性敢于在时代的洪流里逆流而上,让我们在黑暗之中看到点点光亮。

她们的人生杰出非凡,但她们从不愿意独享战果。

关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多

[提示]友情链接:

法律法规检索大数据平台:https://www.itanlian.com/

盘点娱乐资讯黑料不打烊:https://www.ijiandao.cn/

让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/

关注网络尖刀微信公众号

关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩

- 1 习近平同巴基斯坦总统扎尔达里会谈 7989508

- 2 《哪吒2》进入中国影史票房榜前三 7916437

- 3 “白龙马”与主人救人后发烧到40度 7868631

- 4 新春新气象 欢乐幸福年 7726500

- 5 和妈妈打视频女友突然乱入 7683990

- 6 男子返程父母给塞了500斤特产 7567738

- 7 郭富城陪老婆回内地拜年 7463256

- 8 妻子称蔡磊双手臂完全瘫痪 7343637

- 9 远离肺癌肝癌从这些小习惯开始 7258338

- 10 消费新图景 发展新动能 7145925

海报网

海报网